風邪の症状が「突然やってくる」と感じたことはありませんか?実は、風邪のウイルスが体内に侵入してから症状が現れるまでの“潜伏期間”には、1日から1週間と幅があります。ライノウイルスの場合は1~3日、アデノウイルスやRSウイルスでは2~7日と、ウイルスの種類や年齢・免疫力によっても大きく異なります。特に小さなお子さんや高齢者は、免疫機能の違いから潜伏期間や症状の現れ方が変化しやすいため、家庭や職場でも注意が必要です。

さらに、潜伏期間中でもウイルスは他人に感染するリスクが高いことが最新の医学研究で明らかになっています。例えば、家族や職場内での飛沫感染や接触感染は、発症前から始まることも珍しくありません。「自分がいつ誰かにうつしてしまうか分からない…」といった不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、風邪の潜伏期間の科学的な仕組みから、ウイルス別の特徴、年齢や健康状態による違い、感染リスクを減らす具体的な対策まで、内科医監修の最新データに基づき分かりやすく解説します。今気になる疑問や不安を「知識」と「対策」に変えたい方は、ぜひ続きをご覧ください。

風邪の潜伏期間とは?基礎知識とウイルス別の特徴を徹底解説

風邪 潜伏期間の定義と一般的な期間 – 潜伏期間の意味と1日から1週間まで幅がある理由を解説

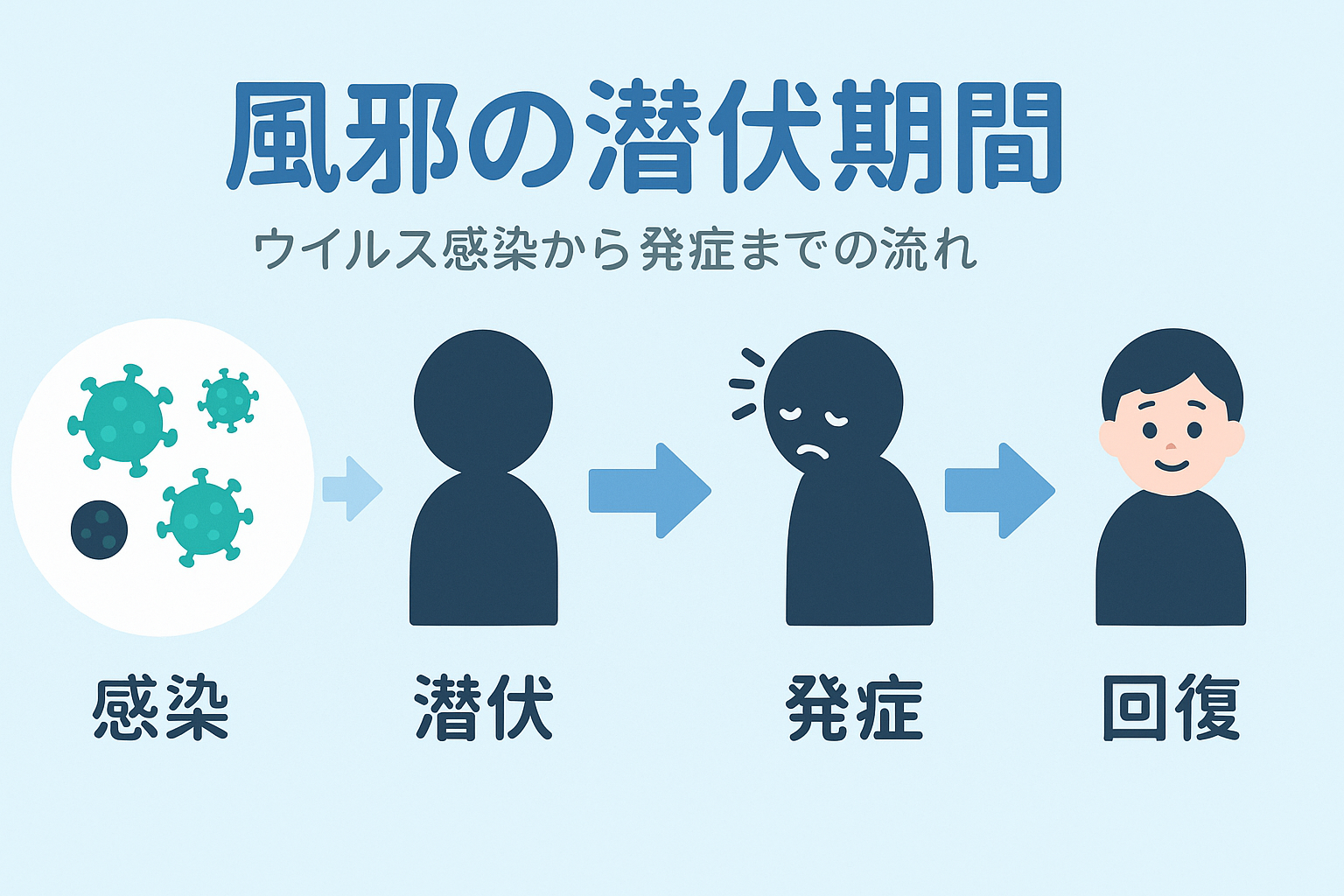

風邪の潜伏期間とは、ウイルスに感染してから症状が現れるまでの期間を指します。多くの場合、潜伏期間は1日から1週間程度とされており、最短では数時間、長い場合は1週間以上かかることもあります。この幅がある理由は、感染したウイルスの種類やウイルス量、個人の免疫力によって異なるためです。一般的な風邪の症状としては、のどの痛み、鼻水、咳、発熱などがあり、これらが潜伏期間を経て現れます。

症状が出る前の潜伏期間中もウイルスは体内で増殖しています。この時期に他人へうつる可能性もあるため、家庭や職場など集団生活では特に注意が必要です。風邪がうつるタイミングや感染力にも関心が高く、日常的な予防策が重要となります。

主な風邪ウイルスの潜伏期間比較 – ライノウイルス、アデノウイルス、RSウイルスなど

風邪を引き起こす主なウイルスの潜伏期間に違いがあります。下記のテーブルで代表的なウイルス別に比較します。

| ウイルス名 | 潜伏期間 | 主な症状 |

|---|---|---|

| ライノウイルス | 1~3日 | 鼻水、くしゃみ、のどの痛み |

| アデノウイルス | 5~7日 | 発熱、咽頭痛、結膜炎 |

| RSウイルス | 4~6日 | 咳、鼻水、呼吸困難 |

| コロナウイルス | 2~5日 | 発熱、のどの痛み、咳 |

| インフルエンザ | 1~3日 | 高熱、筋肉痛、倦怠感 |

このようにウイルスごとに潜伏期間や症状に違いがあるため、症状が出始めた時期や内容からウイルスの種類を推測する手がかりにもなります。特にインフルエンザやコロナなどは他者への感染力が高く、早期の対応が求められます。

風邪 潜伏期間 子供や高齢者で異なる理由 – 免疫力や年齢による潜伏期間の差異

風邪の潜伏期間は、子供や高齢者では大人と異なる場合があります。これは免疫力の違いが主な原因です。子供は免疫システムが未発達なため、ウイルスが体内で増殖しやすく、通常より潜伏期間が短くなる傾向があります。逆に高齢者は免疫機能が低下しやすいことから、症状が出るまで時間がかかったり、症状が重くなるケースも見られます。

・子供:症状が急速に現れることが多い

・高齢者:症状が軽微な場合でも重症化しやすい

このため、家族内で風邪が流行する際は特に子供や高齢者への感染予防が重要です。こまめな手洗いやマスクの着用、十分な栄養と休養を心がけましょう。

風邪 潜伏期間中の感染リスクと感染力ピークを科学的に解説

潜伏期間中に風邪はうつるのか?感染の仕組み – 飛沫感染や接触感染のメカニズムを説明

風邪の潜伏期間は一般的に1〜3日ですが、ウイルスの種類や体調によっては数時間から最長1週間ほどの場合もあります。この間、ウイルスは体内で増殖を始めており、症状が現れる前でも感染力を持つことが確認されています。多くの風邪は主に飛沫感染や接触感染によって広がります。

感染の主な仕組み

– 咳やくしゃみによる飛沫が空気中に拡散し、周囲の人の口や鼻から体内へ侵入する

– ウイルスが付着した手で口や鼻、目を触ることで細菌やウイルスが体内に入る

– ドアノブやスイッチなど共用部分からの間接的な感染もある

潜伏期間中でも、体内でウイルスが増殖している段階から、周囲への感染リスクが存在するため、早期からの予防対策が重要です。

風邪 潜伏期間 移る期間の目安と感染拡大を防ぐポイント – 家族や職場での対策方法

風邪がうつる期間は、ウイルスに感染してから症状が出る前後、特に発症直前から発症後1〜2日以内が最も感染力が高いとされています。つまり、潜伏期間中も感染を広げる可能性があるため、油断は禁物です。

下記の対策を徹底することで、家族や職場での感染拡大を防ぐことができます。

- こまめな手洗いと手指消毒

- 咳エチケット(マスク着用やティッシュで口を覆う)

- 定期的な換気と湿度管理

- 共用部分の消毒(ドアノブ、スイッチなど)

- タオルや食器の共有を避ける

| 予防策 | 効果のポイント |

|---|---|

| 手洗い | ウイルス・細菌の物理的除去ができる |

| マスク | 飛沫の拡散を防ぐ |

| 消毒 | 接触感染のリスクを大きく減らす |

| 換気 | 空気中のウイルス濃度を下げる |

家族内で一人が風邪を発症した場合、上記の対策を徹底することで他の家族への感染リスクを大幅に下げることが可能です。

喉の症状と感染力の関係性 – 風邪 潜伏期間 喉, 咳や鼻水の感染リスク

風邪の潜伏期間中や初期には、喉の違和感や軽い痛み、乾燥感が現れることが多くあります。これらの症状はウイルスが喉の粘膜に付着し、局所的に炎症を起こしているサインです。喉に症状が出始めると、咳やくしゃみが出やすくなり、飛沫による感染リスクが急激に高まります。

感染リスクが高まる症状

1. 喉の痛みや違和感が強くなったとき

2. 咳やくしゃみが頻繁に出るとき

3. 鼻水や鼻づまりが現れたとき

特に子供や赤ちゃんは免疫力が弱く、喉の症状が出た段階から周囲にうつしやすい傾向があります。症状が現れたら無理をせず、早めに休養をとり、必要に応じて医療機関を受診してください。職場や学校でも、出勤・登校を控える判断が大切です。

風邪 潜伏期間における症状の現れ方と見分け方

風邪の初期症状チェックリスト – 喉の痛み、くしゃみ、鼻水、咳などの出現タイミング

風邪の潜伏期間は通常1~3日とされており、感染したウイルスの種類や個人の免疫状態によって異なります。最短では数時間で症状が現れることもあります。初期症状として多く見られるのは、喉の痛み、くしゃみ、鼻水、咳、発熱などです。特に喉の違和感や軽い痛みは、風邪の始まりを示すサインです。

以下のリストを活用して、初期症状のチェックを行うことが重要です。

- 喉の痛みや違和感

- くしゃみが頻繁に出る

- 透明な鼻水が出始める

- 軽い咳

- 微熱やだるさ

これらの症状が現れた場合、ウイルスによる感染が始まっている可能性が高いです。潜伏期間中でも感染力があるため、周囲への配慮も必要です。

夏風邪の潜伏期間と症状の特徴 – 夏風邪特有の症状やうつる期間との違い

夏風邪はエンテロウイルスやアデノウイルスなどが原因となることが多く、潜伏期間は2~7日とやや長めです。夏風邪特有の症状としては、咽頭痛に加えて下痢や腹痛、発熱がみられることが特徴です。特に高温多湿の時期にはウイルスの活動が活発化しやすく、感染力も高まります。

下記のテーブルで夏風邪と一般的な風邪の違いを比較します。

| 項目 | 一般的な風邪 | 夏風邪(エンテロウイルス等) |

|---|---|---|

| 潜伏期間 | 1~3日 | 2~7日 |

| 主な症状 | 喉の痛み、鼻水、咳 | 喉の痛み、発熱、腹痛、下痢 |

| うつる期間 | 発症前後~数日 | 発症前後~1週間以上 |

夏風邪は通常の風邪よりも消化器症状が目立つほか、感染期間が長くなる傾向があります。特に小児や高齢者では重症化することもあるため、注意が必要です。

風邪 潜伏期間 子供や赤ちゃんに特有の症状 – 乳幼児の症状や注意点

子供や赤ちゃんは免疫力が未発達なため、風邪の潜伏期間がやや短く、数時間から2日程度で症状が出る場合もあります。特有の症状としては、高熱、鼻水、咳、食欲不振、下痢などが挙げられます。乳幼児は自分で症状を伝えることが難しいため、下記のポイントに注意しましょう。

- いつもより機嫌が悪い

- 授乳や食事の量が減る

- 鼻水や咳が目立つ

- 熱が急に上がる

- 下痢や嘔吐がある

これらの症状が見られた場合、早めに医療機関を受診することが大切です。特に赤ちゃんの場合、脱水や重症化しやすいため、こまめな観察と体調管理を心がけましょう。

潜伏期間中にできる感染予防法と発症リスク低減策

潜伏期間中の感染予防行動リスト – 手洗い、うがい、マスク、換気の具体的な方法

風邪の潜伏期間は一般的に1〜3日ですが、ウイルスや体調によっては最短で数時間、場合によっては1週間以上続くこともあります。潜伏期間中は自覚症状が少ないため、感染を広げないための予防行動が重要です。以下のリストにまとめた行動を習慣にすることで、家族や周囲への感染リスクを大きく下げることができます。

- こまめな手洗い:外出先やトイレの後、食事前には必ず石けんで手を洗いましょう。特に指先や爪の間も丁寧に洗うことが重要です。

- うがいの徹底:帰宅時や人混み後は、のどをしっかり洗い流すうがいを心がけましょう。

- マスクの着用:発症前でもマスクを着用することで、咳やくしゃみによる飛沫感染を防ぎます。正しい装着方法で鼻と口をしっかり覆いましょう。

- 室内の換気:定期的に窓を開けて空気を入れ替え、ウイルスの滞留を防ぎます。1日に数回、数分でも十分効果があります。

これらの行動を毎日意識することで、潜伏期間中に周囲へウイルスがうつるリスクを大幅に減らすことができます。

免疫力を高める生活習慣 – 睡眠、栄養、適度な運動の重要性

風邪のウイルスに感染しても、発症するかどうかは免疫力が大きく影響します。日頃から免疫力を高める生活習慣を整えることで、潜伏期間中の発症リスクを下げることができます。

- 十分な睡眠:毎日6〜8時間の質の良い睡眠を確保し、体の回復力を高めましょう。寝不足は免疫低下につながります。

- バランスのよい食事:ビタミンCやたんぱく質、野菜を中心に、栄養バランスの取れた食事を心がけてください。特にのどや鼻の粘膜を守るために水分補給も忘れずに。

- 適度な運動:軽いウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲で体を動かすことが免疫細胞の活性化につながります。

- ストレスの軽減:過度なストレスは免疫力を下げる原因となります。リラックスできる時間を意識して取り入れましょう。

これらの生活習慣を継続することで、風邪の発症リスクを効果的に低減できます。

発症後のセルフケアと注意点 – 安静、栄養補給、市販薬の使い方

もし風邪の症状が現れた場合は、早めのセルフケアが重症化や長期化を防ぎます。発熱やのどの痛み、鼻水などが出た場合は以下の対策を取ることが大切です。

セルフケアのポイント

- 安静に過ごす:無理せず十分な休息を取り、体力回復を最優先しましょう。

- 水分と栄養補給:発熱や咳があると脱水しやすいため、こまめな水分補給と消化の良い食事を意識してください。

- 市販薬の活用:のどの痛みや鼻水、発熱には、市販の総合風邪薬や症状別の薬を適切に選びましょう。薬選びに迷った際は薬剤師や医師に相談するのがおすすめです。

注意点

- 症状が1週間以上続く場合や、強い発熱・激しい咳・息苦しさなどがある場合は、早めに内科やクリニックを受診してください。

- 家族に風邪がうつるのを防ぐため、タオルや食器を分ける、咳エチケットを守るなどの配慮も重要です。

症状や体調に合わせて適切な対応を取り、必要に応じて医療機関の診療を受けるよう心がけましょう。

風邪 潜伏期間と市販薬・医療機関受診の適切な判断

風邪の潜伏期間は一般的に1~3日とされていますが、ウイルスの種類によっては最短で数時間、長い場合は1週間以上かかることもあります。感染力が高まるのは症状が現れる直前から発症初期にかけてであり、家族や周囲にうつるリスクも高まります。特に喉の痛みや鼻水、咳といった初期症状が現れた場合は、早めに対策を講じることが重要です。下記の表に、よくある症状と推奨される対策をまとめました。

| 症状 | 潜伏期間の特徴 | 推奨される対策 |

|---|---|---|

| 喉の痛み | 1日~3日で現れやすい | うがい・保湿・市販薬 |

| 鼻水・くしゃみ | 多くは2日以内で出現 | マスク・鼻炎用薬 |

| 咳・発熱 | 2~4日で出ることが多い | 休養・解熱鎮痛薬 |

| 長引く症状 | 1週間以上続く場合は注意が必要 | 医療機関の受診を検討 |

市販薬の種類と症状別の選び方 – 鼻水、喉の痛み、咳など症状に応じた薬の紹介

風邪の症状に合わせて市販薬を選ぶことが大切です。例えば、喉の痛みが主な場合は鎮痛成分入りの喉薬、鼻水や鼻づまりが目立つ場合は抗ヒスタミン薬配合の鼻炎薬、咳がつらい場合は鎮咳成分や去痰剤が含まれる薬がおすすめです。解熱鎮痛薬は発熱や全身のだるさに効果的です。薬を選ぶ際は、症状の組み合わせや、普段の健康状態、年齢も考慮しましょう。

- 喉の痛み:鎮痛成分入りのトローチやスプレー

- 鼻水・鼻づまり:抗ヒスタミン薬配合の鼻炎薬

- 咳:鎮咳薬・去痰薬

- 発熱・頭痛:アセトアミノフェンやイブプロフェン配合薬

風邪 潜伏期間中の病院受診の目安 – 高熱や長引く咳など注意すべき症状

風邪の潜伏期間中や症状が出始めたとき、すぐに病院を受診する必要はありませんが、以下の場合は医療機関の受診を検討しましょう。特に高熱(38.5℃以上)が続く場合、咳が1週間以上止まらない場合、呼吸が苦しい・胸痛がある場合は、肺炎やインフルエンザ、新型コロナウイルスなど他の疾患の可能性もあります。

- 38.5℃以上の発熱が3日以上続く

- 呼吸困難や強いだるさ、意識障害を感じる

- 咳や喉の痛みが1週間以上改善しない

- 乳幼児や高齢者、基礎疾患がある方で症状が重い

処方薬と市販薬の違い – 効果と安全性の比較

市販薬は軽度から中程度の風邪症状に対応し、薬局で手軽に購入できます。全身の症状を緩和する総合感冒薬や、のど・鼻・咳など部位別の薬が揃っています。一方、医療機関で処方される薬は、症状や体質に合わせて選ばれ、副作用や相互作用にも配慮されます。特に重症例や持病がある場合は、医師の診断のもとで適切な薬を使用することが安全です。

| 比較項目 | 市販薬 | 処方薬 |

|---|---|---|

| 購入方法 | 薬局・ドラッグストア | 医療機関で診察後 |

| 対応症状 | 軽度~中等度 | 中等度~重症、個別対応 |

| 安全性 | 説明書に従えば安全 | 医師の管理下でさらに安全 |

| 価格 | 比較的安価 | 保険適用、場合によっては安価 |

風邪の潜伏期間や症状の変化、正しい市販薬の選び方を知り、必要に応じて医療機関を活用することで、健康管理と早期回復を目指しましょう。

風邪 潜伏期間に関するよくある質問(FAQ)

風邪 潜伏期間の期間はどのくらい? – 最短から最長までの幅と影響要因

風邪の潜伏期間は一般的に1日から3日程度が目安ですが、ウイルスの種類や個人の免疫力によって異なります。最短で数時間、長い場合は7日ほどかかることもあります。以下のような要因で潜伏期間に幅が生まれます。

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| ウイルスの種類 | ライノウイルス、コロナウイルスなど |

| 免疫力 | 体調やストレス、睡眠不足も影響 |

| 年齢 | 子どもや高齢者は潜伏期間が異なる傾向 |

| 感染量 | 飛沫などで取り込むウイルス量による |

風邪は潜伏期間中でも他人にうつる可能性があり、症状が軽い時期ほど注意が必要です。感染力や発症のタイミングは個人差が大きいため、最短・最長の幅を意識して体調管理をしましょう。

喉からくる風邪の潜伏期間は? – 症状別の潜伏期間の違い

喉の痛みを最初に感じる場合、ウイルスによる感染が喉の粘膜に強く現れていることが多いです。喉からくる風邪の潜伏期間も1〜3日が一般的ですが、早い場合は半日ほどで違和感が現れます。

- 喉の痛み:発症初期に現れやすい

- 鼻水や咳:喉の痛みに続いて出やすい

症状の出方には個人差があり、同じ風邪でも鼻水が先に出る場合や熱が先行することもあります。喉の違和感を感じたら早めの対策が重要です。

家族に風邪をうつさないための具体的対策 – 家庭内感染防止のポイント

家族内での風邪の感染を防ぐには、日常のちょっとした工夫が大切です。効果的な対策をリストでまとめます。

- こまめな手洗い・うがいを徹底する

- マスクの着用で飛沫感染を防ぐ

- タオルや食器の共有を避ける

- 室内を定期的に換気し、空気を清潔に保つ

- ドアノブやスイッチの消毒を行う

家族が発症した場合は部屋を分ける、看病する人を限定するなどの配慮も大切です。小さな予防が大きな感染拡大の防止につながります。

風邪が一番つらい日と症状のピーク – 体調管理の参考に

風邪は発症後2日目から3日目が最もつらく、発熱やのどの痛み、鼻水、咳などの症状がピークを迎えます。以下のような流れが一般的です。

- だるさやくしゃみなど初期症状

- 48時間前後で発熱や強いのどの痛み

- その後、鼻水や咳が持続

ピーク時は無理をせず、十分な休養と水分補給が早期回復につながります。症状が長引く場合や重症感がある場合は、医療機関の受診を検討しましょう。

子どもや赤ちゃんの風邪 潜伏期間の特徴 – 特に注意すべきポイント

子どもや赤ちゃんは免疫力が未発達なため、風邪の潜伏期間が大人より短かったり、逆に長引くこともあります。特に注意したいポイントを挙げます。

- 赤ちゃんは数時間で発症する場合も

- 症状が急激に進行しやすい

- 高熱やぐずり、哺乳力低下に注意

体調の変化を見逃さず、早めの医療相談が大切です。兄弟間での感染も起こりやすいため、家庭内の予防策も徹底しましょう。

風邪 潜伏期間の最新研究と流行傾向

近年の風邪ウイルスの変異と潜伏期間の変化 – 新しいウイルスとの違いを含む

風邪の原因となるウイルスは毎年変異を繰り返しています。特に近年は、従来型のライノウイルスやコロナウイルスに加え、新型のウイルスも確認されており、潜伏期間にも変化が見られます。一般的な風邪の潜伏期間は1~3日とされますが、ウイルスの種類によっては数時間で症状が出る場合もあり、逆に1週間近く症状が現れないこともあります。特に喉の痛みや鼻水などの初期症状は、感染したウイルスのタイプによって現れ方が異なります。新型コロナウイルスやインフルエンザと比較しても、風邪ウイルスの潜伏期間は短い傾向が強いですが、免疫力や年齢によっても個人差が生じます。

| ウイルス名 | 潜伏期間の目安 | 主な症状 |

|---|---|---|

| ライノウイルス | 1〜3日 | 鼻水・くしゃみ |

| コロナウイルス | 2〜5日 | のどの痛み・発熱 |

| アデノウイルス | 5〜7日 | 発熱・咽頭痛 |

| 新型コロナウイルス | 2〜7日 | 発熱・咳・倦怠感 |

流行時期と潜伏期間の関係性 – 季節ごとの感染リスクの変化

風邪は季節によって流行の傾向が異なります。冬は空気が乾燥し、飛沫感染や接触感染のリスクが高まるため、風邪ウイルスが広がりやすい環境になります。一方で夏もエアコンの使用や冷たい飲食物によって喉を傷めやすく、夏風邪として流行します。季節ごとに潜伏期間の現れ方にも違いがあり、冬は感染者が多いため、より早く症状が出やすくなります。特に家族間や職場など密閉空間では、風邪がうつるリスクが高まります。子供や赤ちゃんは免疫力が弱いため、潜伏期間が短く、発症しやすい傾向があります。

- 冬:乾燥や気温低下で感染リスク増加

- 夏:冷房・水分摂取による喉の乾燥で夏風邪が拡大

- 春・秋:気温差や環境変化による体調不良が発症を後押し

予防接種やワクチンの効果と今後の治療法 – 最新の医療情報を紹介

風邪に対する予防接種や特効薬は現在存在しませんが、インフルエンザや新型コロナウイルスにはワクチン接種が有効です。風邪の予防には、日常生活での手洗い・うがい・マスク着用が重要で、免疫力を高めるための栄養バランスや十分な休養も効果的です。最近の研究では、ウイルスの早期検査や症状に合わせた市販薬・処方薬の選択も進歩しています。症状が長引く場合や重症化が疑われる場合は、早めに内科やクリニックで診療を受けることが推奨されています。

| 予防策 | 効果のポイント |

|---|---|

| 手洗い・うがい | ウイルス除去・感染予防 |

| マスク着用 | 飛沫拡散・吸入リスク低減 |

| バランスの良い食事 | 免疫力の維持・強化 |

| 適度な休養・睡眠 | 回復促進・体力維持 |

風邪の潜伏期間や流行傾向を正しく理解し、日々の予防対策を徹底することが健康維持につながります。

風邪 潜伏期間に基づく健康管理と生活の工夫

潜伏期間を意識した生活リズムの整え方 – ストレス管理、睡眠の質向上

風邪の潜伏期間は一般的に1~3日、最短では数時間、長い場合は1週間ほど続くことがあります。この期間は症状が現れにくいため、知らず知らずのうちに周囲に感染を広げるリスクが高まります。健康を維持するために、日々の生活リズムを整えることが重要です。

以下のポイントを意識することで、免疫力を高めて風邪にかかりにくい身体を作ることができます。

- 規則正しい睡眠習慣の確立:毎日同じ時間に就寝・起床し、十分な睡眠を確保

- ストレス管理:適度な運動や趣味の時間を取り入れる

- バランスの良い食事:ビタミンやミネラルをしっかり摂取

- 水分補給:こまめな水分補給で喉や鼻の粘膜を保護

これらを日常に取り入れることで、風邪の潜伏期間中も健康をキープしやすくなります。

家庭・職場での感染症対策マニュアル – 具体的な衛生管理方法

潜伏期間中は自覚症状が少なく、気づかないうちに家族や職場に風邪をうつすことがあります。感染リスクを減らすために、日常生活で以下の具体的な衛生管理を徹底しましょう。

| 感染対策 | 方法・ポイント |

|---|---|

| 手洗い・うがい | 外出後や食事前後は石けんで30秒以上洗う |

| マスク着用 | 咳やくしゃみが出なくても着用を推奨 |

| 共有物の消毒 | ドアノブやリモコンなどを定期的に消毒 |

| 換気 | 1時間ごとに5分以上、部屋の空気を入れ替える |

| タオル・コップ分け | 家族間で専用のものを使い、共用を避ける |

これらの対策は、インフルエンザや新型コロナなど他の感染症にも有効です。特に子供や高齢者、免疫力が低下しやすい方がいる場合は、徹底した予防が重要です。

風邪予防に役立つ食事とサプリメント – 栄養素と効果的な摂取法

風邪の潜伏期間中や流行期には、身体の免疫機能を高める食事やサプリメントの活用が効果的です。下記のような栄養素を意識して摂ることで、ウイルスや細菌への抵抗力を強化できます。

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材例 |

|---|---|---|

| ビタミンC | 免疫細胞の働きをサポート | 柑橘類、キウイ、ブロッコリー |

| ビタミンD | 免疫バランスの維持 | 鮭、きのこ、卵黄 |

| 亜鉛 | 粘膜の健康維持、免疫調整 | 牡蠣、牛肉、大豆製品 |

| タンパク質 | 抗体や免疫細胞の材料 | 鶏肉、豆腐、魚介類 |

食事で補いきれない場合は、サプリメントの利用も検討しましょう。特にビタミンCやビタミンDは日常的に不足しやすいため、意識的に摂取することが大切です。日々の健康管理を意識することで、風邪の潜伏期間を乗り切る体づくりにつながります。

コメント