「愛猫がくしゃみや鼻水を繰り返している」「目やにや食欲不振が心配…」そんなお悩みを持つ方は少なくありません。実際、猫の上気道感染症、いわゆる「猫風邪」は動物病院への受診理由として非常に多く、【国内の猫の約7割】が一度は感染を経験すると報告されています。

代表的なヘルペスウイルスやカリシウイルスは、特に子猫や免疫力の低い猫で重症化しやすく、早期発見と適切な治療が健康維持のカギとなります。しかし、治療費や薬の選び方、民間療法のリスク、自宅ケアの限界など、「何を信じてどう行動すべきか」迷う飼い主の声も多く聞かれます。

本記事では、猫風邪の症状や原因、感染経路の徹底解説から、最新の治療法や費用相場、安全な自宅ケアの方法まで、専門家が監修した確かな情報をわかりやすくまとめました。

「放置して慢性化すると、再発や高額な治療費につながることも」。正しい知識があれば、愛猫を守る第一歩となります。続きで、あなたの不安や疑問への具体的な解決策と最新情報をご紹介します。

猫風邪とは?症状・原因・特徴を徹底解説

猫風邪の定義と正式名称

猫風邪は、主にウイルスや細菌によって引き起こされる猫の呼吸器疾患の総称です。正式には「ウイルス性鼻気管炎」などと呼ばれ、ヒトの風邪と異なり、原因となる病原体が特定されています。猫風邪は、猫同士で感染しやすく、特に子猫や免疫力が低下している猫で重症化しやすい特徴があります。ヒトの風邪は主にライノウイルスなどが原因ですが、猫風邪は猫ヘルペスウイルスや猫カリシウイルスが主な原因です。猫から人間に風邪がうつることは基本的にありません。

猫風邪の主な症状と初期サイン

猫風邪の症状は多岐にわたりますが、以下が代表的です。

- くしゃみや鼻水:透明または黄色がかった鼻水が出ることが多いです。

- 涙や目の症状:目やに、涙目、結膜炎など目の異常が見られます。

- 咳や嘔吐:喉の炎症や鼻水の飲み込みにより、咳や嘔吐が起こる場合もあります。

- 発熱・食欲不振:体温が上がり、元気がなくなったり食欲が落ちることもあります。

初期症状は軽いくしゃみや鼻水から始まる場合が多く、放置すると重症化しやすいです。特に子猫や高齢猫では注意が必要です。

| 症状 | 特徴 |

|---|---|

| くしゃみ | 継続的、頻繁に出る |

| 鼻水 | 透明~黄色、やや粘性あり |

| 目の異常 | 涙目、目やに、結膜炎 |

| 嘔吐 | 鼻水の飲み込み等が原因で発症 |

| 食欲不振 | 体調悪化や発熱に伴い出現 |

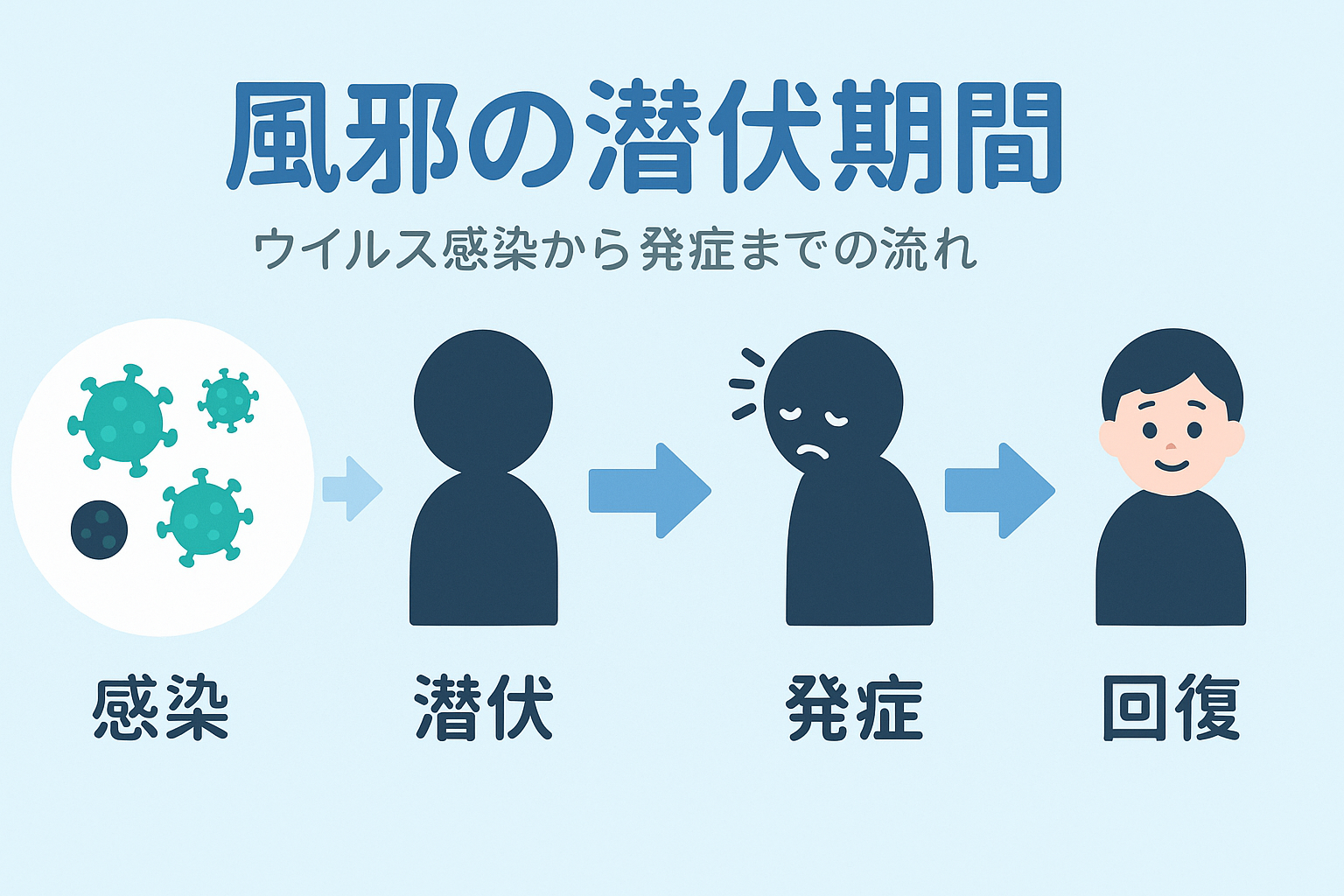

猫風邪の原因ウイルス・細菌と感染経路

猫風邪の主な原因は以下のウイルスや細菌です。

- 猫ヘルペスウイルス(FHV-1):強い結膜炎やくしゃみを引き起こします。感染後は体内に潜伏し、ストレスなどで再発することがあります。

- 猫カリシウイルス(FCV):口内炎や舌潰瘍を伴うことが多いです。複数の型が存在し、症状の幅も広いのが特徴です。

- クラミジア、マイコプラズマなどの細菌:主に目の炎症や慢性的な症状を引き起こします。

感染経路は主に「飛沫感染」と「接触感染」です。くしゃみや鼻水に含まれるウイルスが空気中や周囲の物に付着し、他の猫がそれらを介して感染します。多頭飼いの家庭や、外出する猫、保護猫や野良猫などでは感染リスクが高まります。人間にはうつりませんが、猫同士では非常に感染しやすいため、予防や隔離が重要です。

| 原因 | 主な症状 | 感染経路 |

|---|---|---|

| 猫ヘルペスウイルス | 結膜炎、くしゃみ | 飛沫・接触感染 |

| 猫カリシウイルス | 口内炎、舌潰瘍、発熱 | 飛沫・接触感染 |

| クラミジア等 | 目の炎症、慢性化 | 接触感染 |

感染予防には、ワクチン接種や衛生管理、ストレスの軽減、発症時の早期治療が効果的です。

猫風邪の治療法と薬の種類・治療費の目安

獣医師による診断と治療の流れ

猫風邪は症状が進行すると重症化することもあるため、早期の正確な診断と治療が重要です。動物病院では、まず問診と視診で猫の症状や経過を確認し、必要に応じてPCR検査や血液検査でウイルスや細菌の特定を行います。主な診断のポイントはくしゃみ、鼻水、目やに、食欲不振、発熱などの症状です。診断がついたら、症状に合わせて治療が始まります。

治療の流れは以下の通りです。

- 原因ウイルスや細菌の特定

- 症状に応じた薬の処方

- 必要に応じて点滴や栄養補助

- 自宅での安静や保温、衛生管理の指導

早期受診と適切な治療が愛猫の回復を早めるポイントです。

猫風邪の主要な治療薬・抗生物質の種類と特徴

猫風邪の治療には、主に抗生物質や抗ウイルス薬、目薬などが用いられます。症状や原因に応じて使われる代表的な薬剤を以下の表で紹介します。

| 薬剤名 | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| サワシリン | 細菌感染症用 | 幅広い細菌に効果があり、内服薬として使われることが多い |

| ビクタス | 細菌感染症用 | 長期間効果が持続し、1日1回の投与で済む |

| ラリキシン | 細菌感染症用 | ペニシリン系で安全性が高く、目やにも改善しやすい |

| インターフェロン | 抗ウイルス・免疫調整 | ウイルス感染時に免疫力を高める目的で注射されることがある |

| 目薬・点鼻薬 | 局所症状の緩和 | 目や鼻の炎症や分泌物に効果的 |

抗生物質はウイルスには直接効きませんが、二次感染の予防や治療に使われます。ウイルス性の場合は症状緩和と免疫力向上が中心です。処方薬は必ず獣医師の指示に従い使用しましょう。

治療費の相場とペット保険の活用法

猫風邪の治療費は症状や治療内容によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

| 項目 | 費用の目安(円) |

|---|---|

| 初診料・診察料 | 1,000〜3,000 |

| 検査費用(PCR等) | 3,000〜8,000 |

| 薬剤(内服・点鼻) | 1,000〜5,000 |

| 注射・点滴 | 2,000〜5,000 |

| 通院総額(1回分) | 5,000〜15,000 |

治療が長引く場合や重症例では、さらに費用がかかることがあります。こうした医療費の負担を抑えるために、ペット保険の活用がおすすめです。多くの保険が診療費の50〜70%をカバーし、治療費の負担を大きく軽減できます。加入時には補償内容や自己負担額をよく確認しましょう。

猫風邪の自宅ケア・自然治癒と民間療法の注意点

猫風邪は自然に治る?正しい自宅ケア方法

猫風邪はウイルスや細菌が原因となる感染症で、主にヘルペスウイルスやカリシウイルスが関与しています。自然治癒するケースもありますが、症状が軽度で食欲や元気がある場合に限られます。重症化や慢性化を防ぐためには、早期の対処が重要です。

自宅でのケアは、以下のポイントを押さえることが大切です。

- 温かい環境を保つ

- こまめに鼻水や目やにを拭く

- 十分な水分と栄養を与える

- 食欲がない場合はウェットフードを活用する

猫風邪の初期症状(くしゃみ、鼻水、涙目など)が見られたら、上記のケアを実践しましょう。ただし、高熱、呼吸困難、食欲不振が2日以上続く場合や目の腫れがひどい場合は速やかに動物病院を受診してください。

野良猫や保護猫の猫風邪ケア

野良猫や保護猫は、免疫力の低下や多頭飼い環境による感染リスクが高く、猫風邪の発症率も高くなりがちです。特に子猫は重症化しやすいため、慎重な対応が必要です。

- 隔離して安静な環境を用意する

- 定期的に清潔な水と食事を与える

- 感染拡大防止のため、飼い猫との接触は避ける

保護したばかりの猫や野良猫はワクチン未接種のことが多く、猫風邪が慢性化しやすい傾向があります。症状が改善しない場合や重症化している場合は、動物病院での診察と治療が不可欠です。また、他の猫への感染予防のため、適切な隔離期間を設けましょう。

民間療法・市販薬のリスクと適切な選び方

猫風邪に対して人間用の薬や民間療法を安易に使うことは避けるべきです。自己判断で市販薬や抗生物質を与えると、副作用や症状悪化のリスクが高まります。

下記の表で、主な対応方法と注意点を確認できます。

| 対応方法 | メリット | 注意点・リスク |

|---|---|---|

| 動物病院の薬 | 効果が高い | 獣医師の診断が必要。自己判断・自己購入は危険。 |

| 市販サプリメント | 免疫サポートの補助 | 治療目的では使えない。用法・用量を守る。 |

| 民間療法(例:ハーブ) | 安価・手に入りやすい | 科学的根拠が乏しく、症状を悪化させることがある。 |

| 人間用の風邪薬 | なし | 猫には有害な成分が多く、絶対に使用しないこと。 |

猫風邪の治療には必ず獣医師の診断と指示に従いましょう。市販薬を使う場合も、必ず専門家に相談してから使用することが大切です。誤ったケアや薬は、猫の命に関わる危険性もあるため細心の注意が必要です。

猫風邪の予防対策と日常ケアのポイント

ワクチン接種の重要性と効果 – 予防接種の種類、効果、接種時期を具体的に説明。

猫風邪の予防にはワクチン接種が非常に重要です。主なワクチンは、猫ウイルス性鼻気管炎(ヘルペスウイルス)と猫カリシウイルスに対応した「混合ワクチン」が一般的に使用されています。ワクチン接種によって、発症リスクや症状の重症化を大幅に軽減できます。子猫は生後8週齢前後から初回接種を行い、3~4週間おきに複数回接種します。その後は、1年に1回の追加接種が推奨されます。下記の表で予防スケジュールとワクチンの種類を比較します。

| ワクチンの種類 | 予防できる主な病気 | 初回接種時期 | 追加接種頻度 |

|---|---|---|---|

| 3種混合 | 猫風邪(ヘルペス・カリシ)等 | 生後8週~ | 年1回 |

| 5種混合 | 猫風邪+白血病・クラミジア等 | 生後8週~ | 年1回 |

ワクチン接種により多くの猫風邪ウイルスを予防できるため、愛猫の健康維持のために忘れずに接種しましょう。

多頭飼い時の隔離・感染防止対策 – 多頭飼育環境での感染リスクと隔離の適切な期間と方法を提示。

多頭飼いの場合、猫風邪は接触や飛沫を通じて簡単にうつるため、感染拡大を防ぐための隔離が不可欠です。発症した猫は、他の猫と別の部屋で過ごさせ、食器やトイレも共用しないようにしてください。隔離期間は症状が治まってから最低でも1週間を推奨します。下記のリストで隔離のポイントをまとめます。

- 発症猫は別室で飼育

- 食器・トイレ・寝具は完全別に用意

- 看護後は必ず手洗い・消毒を実施

- 隔離は症状消失から1週間以上継続

- 同居猫に初期症状が現れたら早めに受診

これらを徹底することで、他の猫への感染リスクを大きく減らせます。

室内環境と衛生管理のポイント – 日常的な清掃、ストレス管理など予防に役立つ環境整備法。

猫風邪の予防には、日常的な室内の清掃や衛生管理も重要です。猫が快適に過ごせる清潔な住環境を整えることで、ウイルスや細菌の繁殖を抑え、免疫力の低下も防げます。ポイントは以下の通りです。

- トイレや寝床はこまめに清掃・消毒

- 換気を良くし、湿度を適度に保つ

- フード・水は毎日新鮮なものに交換

- ストレスを与えないよう静かな環境を保つ

- 健康チェックを習慣化し、早期発見に努める

特に子猫や高齢猫は免疫力が低いため、衛生管理とストレス軽減に十分注意しましょう。

猫風邪が治らない・ぶり返す場合の原因と対策

長引く・再発する猫風邪の原因 – 潜伏感染やウイルスの特性を踏まえた解説。

猫風邪がなかなか治らない、または一度治ったようでもぶり返すケースは珍しくありません。その大きな要因は、猫風邪の主な原因であるヘルペスウイルスやカリシウイルスの潜伏感染の特性にあります。これらのウイルスは症状が改善した後も体内に潜んでおり、ストレスや免疫力の低下によって再活性化しやすくなります。特に、多頭飼いの環境や野良猫出身の場合は、感染リスクや再発の頻度が高まります。

下記の表は猫風邪が長引く・再発する主な要因をまとめたものです。

| 原因 | 詳細説明 |

|---|---|

| 潜伏感染 | ヘルペスウイルスは体内に潜伏・再発しやすい |

| 免疫力の低下 | ストレス・加齢・病気で抵抗力が下がる |

| 環境要因 | 多頭飼い・不衛生な環境でウイルスが蔓延しやすい |

| 不十分な治療 | 薬の中断や投薬ミスによりウイルスが残る |

猫風邪は、初期症状が消えても油断できません。再発防止には、環境を清潔に保つことやストレスを軽減する工夫が重要です。猫同士の接触を避ける、こまめな換気や消毒を行うなど、生活環境を見直しましょう。

治療効果が現れない場合の見直しポイント – 薬剤耐性や環境要因の考察と対処法。

猫風邪の治療で効果が感じられない場合は、いくつかのチェックポイントがあります。まず、獣医師の指示通りに薬を正しく投与できているかを確認しましょう。抗生物質や抗ウイルス薬は、決められた期間しっかり使い切ることが大切です。不十分な投薬はウイルスや細菌の生存を許し、「治らない」「ぶり返す」原因となります。

また、薬剤耐性菌の存在や新たな感染症の併発にも注意が必要です。効果が感じられない場合、獣医師に相談し、検査や薬の変更を検討しましょう。

治療効果を高めるためのポイントをリストで整理します。

- 薬を決められた回数・期間守って投与する

- 投薬に失敗したときは必ず獣医師に相談する

- 食事や水分補給を怠らず、体力を回復させる

- 部屋を清潔・暖かく保ち、ストレスを減らす

- 症状が改善しない場合は早めに再受診する

猫風邪は慢性化することもあるため、早期発見と適切な治療、日常環境の見直しが再発予防のカギとなります。いつもと違う症状や長引く場合は、早めに動物病院で診察を受けましょう。

子猫・高齢猫・免疫力が弱い猫の猫風邪リスクと特別ケア

子猫の猫風邪:症状・治療・看病のポイント

子猫は免疫力が十分に発達していないため、猫風邪にかかるリスクが特に高いです。主な症状には、くしゃみ、鼻水、目やに、食欲不振などがあります。症状が進行すると、呼吸が苦しくなる場合や、目の炎症が悪化することもあるため注意が必要です。

看病の際は、保温と適度な湿度を保つことが大切です。水分補給や栄養補給をこまめに行い、食欲が落ちている場合は消化の良いウェットフードを与えましょう。こまめに目や鼻を清潔なガーゼで拭き取ると、症状の悪化を防げます。

下記の表は、子猫の猫風邪によく見られる症状と対策の一覧です。

| 症状 | 主な対策 |

|---|---|

| くしゃみ・鼻水 | 室温管理・加湿・水分補給 |

| 目やに | ぬるま湯で優しく拭き取る |

| 食欲不振 | 高栄養フード・少量ずつ与える |

| 元気消失 | 早めに動物病院を受診する |

症状が重い、または長引く場合は動物病院で診断・治療を受けることが重要です。子猫は進行が早いため、早期対応が健康回復のカギとなります。

高齢猫や免疫力低下猫の注意点と対応策

高齢猫や慢性疾患を持つ猫も、猫風邪に対する抵抗力が低くなりがちです。特に、慢性腎臓病や糖尿病などの疾患がある猫は、体調を崩しやすく、症状が長引く傾向があります。重症化すると肺炎など命にかかわる合併症を引き起こすこともあります。

高齢猫のケアでは、ストレスを避け、静かな環境で過ごさせることが大切です。ワクチン接種の確認と定期的な健康チェックを行いましょう。また、食欲の低下や脱水に注意し、適切な水分・栄養管理を徹底してください。

高齢猫・免疫力低下猫の猫風邪対応ポイント

- 静かで温かい場所を用意する

- 定期的に体調の変化を観察する

- 目や鼻のケアを丁寧に行う

- 食欲や水分摂取の低下時はすぐに動物病院へ

かかりやすい猫種や既往歴のある場合は、早期受診や予防の徹底が特に重要です。家族と連携して健康状態をこまめに確認しましょう。

猫風邪に関するよくある質問とQ&A

猫風邪の自然治癒の可能性について

猫風邪はウイルスや細菌感染によって発症しますが、軽症の場合は自然治癒することもあります。ただし、免疫力が低下している子猫や高齢猫、持病のある猫では重症化するリスクが高く、放置すると肺炎や慢性的な目のトラブルを引き起こすことがあります。自然治癒を期待するだけでなく、症状が2日以上続く場合や食欲不振・ぐったりしている場合は、必ず動物病院を受診することが重要です。特に目の炎症や鼻水がひどい場合は早期治療が回復を早めます。

猫風邪の症状の見分け方

猫風邪の主な症状は以下の通りです。

- くしゃみや鼻水(透明~黄色)

- 目やに・涙目

- 食欲低下・元気消失

- 発熱

初期症状としてはくしゃみや軽い鼻水が見られ、進行すると目の充血や膿性の目やに、呼吸が苦しそうになることもあります。重症の場合は食欲不振やぐったりして動かなくなることが特徴です。症状が1つでも当てはまる場合は早めの対策が大切です。

猫風邪と人間の風邪の違い

猫風邪は猫特有のウイルス(ヘルペスウイルスやカリシウイルス)や細菌が原因で発症します。一方、人間の風邪(主にライノウイルスやコロナウイルス)は原因が異なります。猫風邪は人間にうつることはありませんが、同居猫には簡単に感染するため注意が必要です。人間の風邪薬を猫に与えるのは危険なので、必ず動物病院で処方された薬を使用してください。

猫風邪の感染力と感染範囲

猫風邪は飛沫感染や接触感染によって広がります。特に多頭飼いの場合や野良猫との接触がある場合、感染リスクが高まります。

| 感染経路 | 詳細 |

|---|---|

| 飛沫感染 | くしゃみや咳によるウイルス拡散 |

| 接触感染 | 共用の食器やトイレ、グルーミングによる伝播 |

| 人間経由 | 飼い主の衣服や手を介した間接的な感染 |

感染力が強いため、発症した猫はできるだけ隔離し、食器やトイレも分けてください。ウイルス耐性も強く、環境中で数日生存する場合があるので、清掃・消毒も徹底しましょう。

猫風邪に効く薬と治療期間の目安

治療には抗ウイルス薬や抗生物質、点眼・点鼻薬が用いられます。市販薬や人間用の薬は絶対に使わず、必ず獣医師の指示を受けてください。治療期間は症状や重症度によって異なりますが、一般的に1週間から10日程度です。重症化した場合や子猫では2週間以上かかることもあります。

- 抗ウイルス薬:ヘルペスウイルスやカリシウイルスに有効

- 抗生物質:細菌の二次感染予防

- 点眼・点鼻薬:目や鼻の症状緩和

- 免疫サポート剤:回復促進

症状が改善しても、再発防止のため処方された薬は最後まで使い切ることが大切です。早期の治療開始が回復のカギとなります。

最新の研究・公的データからみる猫風邪の実態と感染事例

国内外の猫風邪感染状況と統計データ

猫風邪はウイルスや細菌による呼吸器疾患で、特に子猫や免疫力の低い猫に多く発症します。日本国内での発症率は保護猫や多頭飼い環境で高く、動物保護団体の調査によると、保護された猫の約40%に猫風邪の症状が確認されています。主な原因ウイルスはヘルペスウイルスとカリシウイルスで、いずれも空気中の飛沫や接触により簡単に感染します。

海外でも同様に、シェルターや保護猫施設での感染リスクが指摘されています。欧米の研究では、猫風邪の発症率は施設内で30~50%に達することもあり、隔離や環境衛生が重要視されています。以下の表は国内外で報告されている猫風邪の感染事例や傾向をまとめたものです。

| 地域 | 主な発症環境 | 感染率 | 主な原因 |

|---|---|---|---|

| 日本 | 多頭飼い・保護猫 | 30~40% | ヘルペス、カリシ |

| アメリカ | シェルター | 35~50% | カリシ、ヘルペス |

| ヨーロッパ | 保護施設 | 30~45% | ヘルペス |

環境や衛生管理の徹底が、感染予防に不可欠です。特に多頭飼いでは、発症猫の隔離や手洗い・消毒を徹底し、ワクチン接種で重症化を防ぐことが推奨されています。

最新の研究動向と新しい治療法の紹介

猫風邪治療は従来、抗ウイルス薬や抗生物質、点眼・点鼻薬が中心でしたが、近年は新しい治療法の開発も進んでいます。例えば、最新の研究では、ヘルペスウイルスに対する新規抗ウイルス剤が臨床応用されはじめており、従来よりも早い回復を期待できるケースがあります。

また、免疫力を高めるサプリメントや、インターフェロン療法の効果も注目されています。インターフェロンはウイルス感染の初期症状緩和や再発防止に有効とされ、動物病院での処方が増えています。治療の選択肢は猫の健康状態や年齢、症状の重さによって異なります。

新しい治療アプローチの例:

- 新規抗ウイルス薬の導入(ヘルペス・カリシウイルス対応)

- インターフェロン製剤による免疫サポート

- 点眼・点鼻薬の改良で副作用を軽減

- 体調管理を重視した総合的ケア(栄養補給・水分管理)

ワクチン接種による予防は依然として最も効果的です。さらに、環境の衛生管理やストレス軽減が再発防止に役立ちます。猫風邪は適切な診断と治療で多くの場合回復が可能ですが、症状が長引く場合は早めの動物病院受診が重要です。

猫風邪の診断方法の詳細と検査の種類

猫風邪は、ウイルスや細菌が原因で発症する呼吸器疾患です。正確な診断のためには、症状だけでなく各種検査が重要です。代表的な検査にはPCR検査や血液検査があり、それぞれに特徴と役割があります。猫風邪はくしゃみや鼻水、目やに、食欲低下など多彩な症状を示すため、複数の検査を組み合わせることで、原因ウイルスや重症度を特定しやすくなります。特に子猫や高齢猫、多頭飼いの場合は早期発見が健康維持に直結します。

PCR検査、血液検査の特徴と精度

PCR検査は、猫風邪の主な原因であるヘルペスウイルスやカリシウイルスの遺伝子を高精度で検出できる方法です。発症初期やウイルス量が少ない場合でも検出が可能なため、原因特定に役立ちます。血液検査は、炎症の有無や免疫状態、二次感染の有無を調べ、重症度や合併症リスクの判断に使われます。下記のテーブルで主な特徴を比較します。

| 検査方法 | 主な特徴 | 精度 | 判明する情報 |

|---|---|---|---|

| PCR検査 | ウイルス遺伝子を直接検出。初期から検出可能 | 非常に高い | ヘルペス・カリシウイルスの有無 |

| 血液検査 | 体全体の炎症・免疫反応を評価。合併症も把握できる | 高い | 炎症値、免疫、二次感染 |

両検査を組み合わせることで、より正確な診断と治療方針の決定が可能となります。

診断時の注意点と検査結果の解釈

検査を受ける際には、猫のストレスを最小限に抑える配慮が大切です。発症初期はウイルスが検出されやすいですが、症状が落ち着いていると陰性になることもあるため、症状や環境を獣医師に詳しく伝えましょう。検査結果の解釈では、PCR検査で陽性でも無症状の場合や、血液検査の炎症値が高いだけでは即治療が必要と判断されるとは限りません。

- 検査結果は獣医師の総合的な判断が重要

- 多頭飼いや外出猫の場合は感染経路にも注意

- 治療開始後も再検査で経過を確認することが有効

正しい診断と適切な治療を行うことで、猫風邪の重症化を防ぎ、愛猫の健康を守ることができます。

コメント