風邪の治りかけに「痰が絡む」「咳が止まらない」といった症状に、不安や戸惑いを感じていませんか?実は、風邪をひいた人のおよそ【80%以上】が回復期に痰の増加や喉の違和感を経験しています。これは体内の免疫細胞がウイルスや細菌と闘った証であり、体を守る防御反応の一つです。しかし、「黄色や緑色の痰が続いている」「息苦しさや発熱もある」となると、他の呼吸器疾患や合併症のサインかもしれません。

症状の違いを見極め、適切な対処を行うことで、無駄な通院や治療費を避けることも可能です。最新の医学データや医師の診療現場の知見をもとに、風邪の「痰が絡む」悩みの正体と、セルフケアの実践方法、市販薬の選び方、受診すべきタイミングまで具体的に解説していきます。

「なかなか治らない痰の原因や、今やるべき対処法が知りたい」と思う方は、ぜひ最後までご覧ください。あなたの不安がきっと解消されます。

- 風邪の治りかけに痰が絡む原因と体の防御反応の仕組み

- 風邪の治りかけに出る痰の色と症状の見極め方 – 色別に分かる体内の状態と病態の違い

- 痰が絡む風邪の症状と他の呼吸器疾患との違い – 適切な判断のためのポイント

- 風邪の治りかけに痰が絡む症状の正しい対処法 – 生活習慣とセルフケアの具体策

- 子供・赤ちゃんの風邪 治りかけに痰が絡む場合の注意点と対処 – 小児特有の症状理解とケア法

- 痰が絡む風邪の治りかけで受診・検査が必要なケース – 医療機関での診断プロセスと検査内容

- 風邪の治りかけに痰が絡む際のよくある疑問・セルフチェックQ&A

- 最新の医学データと研究から見る風邪の治りかけと痰の関係 – 根拠に基づく情報提供

- 信頼できる情報源と医療従事者のアドバイスの活用法

- 関連記事

- 最新記事

風邪の治りかけに痰が絡む原因と体の防御反応の仕組み

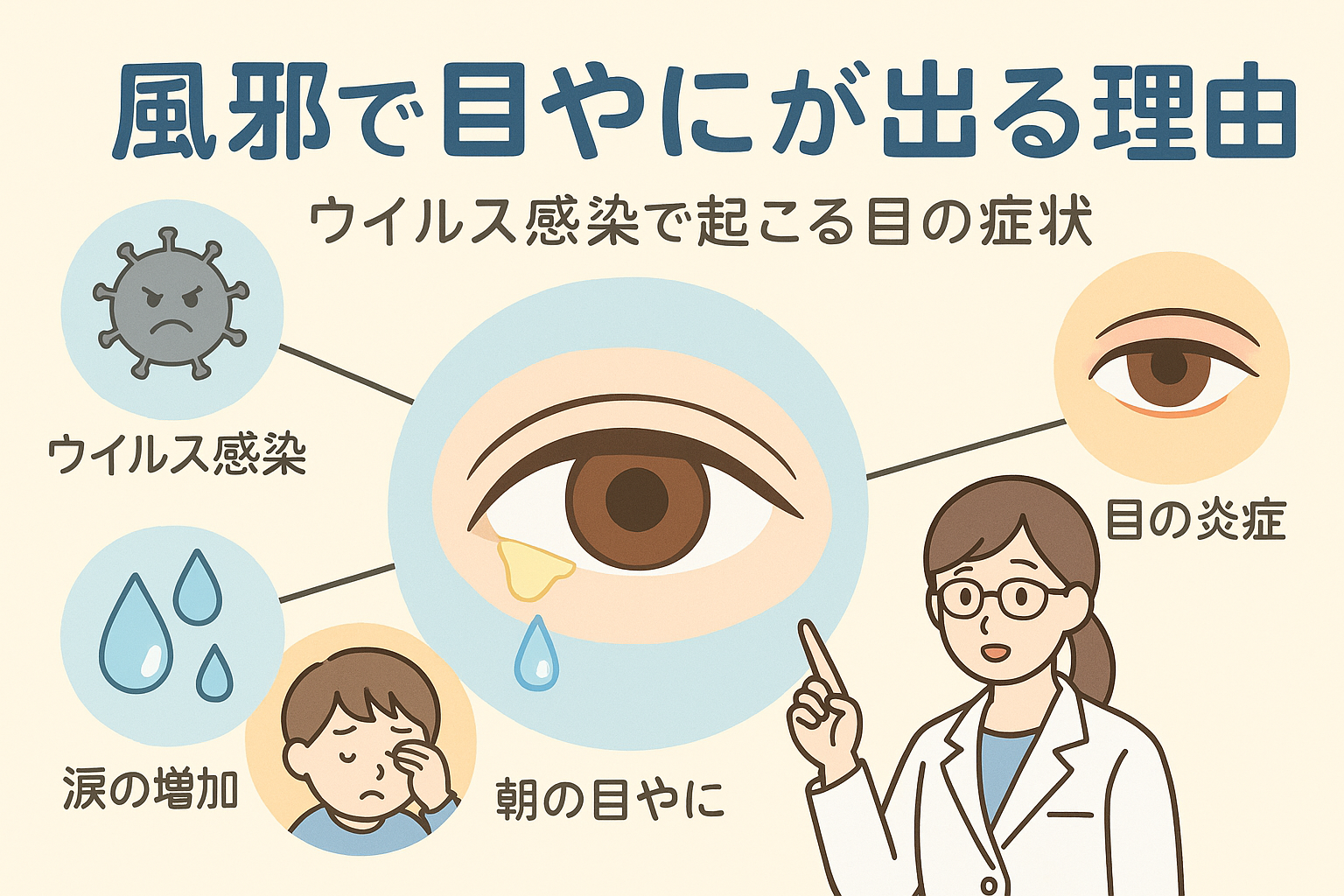

風邪 治りかけ 痰が絡むのはなぜ起こるのか – 気道の炎症と免疫反応による粘液分泌の増加

風邪が治りかけの時期に痰が絡むのは、ウイルスや細菌の感染によって気道が炎症を起こし、体の防御反応が活発になるためです。感染を排除するために体は免疫細胞を動員し、気道粘膜から分泌される粘液(痰)の量が増加します。この粘液は異物や病原体を包み込み、体外へ排出する役割があります。

特に治りかけの段階では、炎症が徐々に収まる一方で、気道の粘膜がまだ敏感な状態です。そのため、通常よりも多くの痰が分泌され、喉や気管支に絡みやすくなります。

痰の成分と役割 – 白血球の残骸や粘液の性質、色の変化(透明・黄色・緑色)の意味

痰の主成分は粘液ですが、そこにはウイルスや細菌、白血球の残骸、ほこりなども含まれています。痰の色や性状は体内の状態を反映します。

| 痰の色 | 主な成分・目安 | 体の状態のサイン |

|---|---|---|

| 透明・白色 | 粘液や少量の細胞成分 | 初期・回復期の風邪やアレルギー |

| 黄色 | 白血球の残骸や免疫反応の産物 | 回復期にウイルスや細菌が排除されている状態 |

| 緑色 | 細菌感染や炎症が強い場合 | 気管支炎・副鼻腔炎などの可能性 |

このように、色の変化は回復の経過や二次感染の兆候を知る手がかりとなります。特に黄色や緑色の痰が長引く場合は、注意が必要です。

気道粘膜の敏感さと刺激過敏 – 微細刺激に対する気道反応のメカニズム

風邪の治りかけは気道粘膜が傷んだままの状態で、ほこりや冷気などわずかな刺激にも過敏に反応します。その結果、咳や痰の分泌が持続しやすくなります。

・微細な刺激で咳反射が起こりやすい

・乾燥や空気の汚れがさらなる分泌を促進

・特に子供や高齢者は敏感で症状が長引く傾向

この時期は加湿やこまめな水分補給など、気道への刺激を減らすケアが重要です。

痰が絡む咳の発生メカニズム – 咳反射と気道クリアランスの連動について

痰が絡むと咳が出るのは、体が異物を外へ排出しようとする自然な防御反応です。咳反射は気道にある受容体が刺激を受けることで起こり、痰や異物を気道から押し出します。

・痰が溜まると咳の頻度が増える

・咳により痰を効率的に体外へ排出

・咳止め薬の使い方には注意が必要(痰が排出しにくくなることがあるため)

痰が絡む場合は、無理に咳を止めず、適切な水分摂取や加湿、市販の去痰薬の活用も選択肢となります。痰や咳が何週間も続いたり、発熱や息苦しさが強い場合は医師の診察を受けることが大切です。

風邪の治りかけに出る痰の色と症状の見極め方 – 色別に分かる体内の状態と病態の違い

風邪の治りかけに現れる痰の色や状態は、体内で起きている反応や回復状況を示す重要なサインです。痰の色によって体調の変化や注意すべき症状が分かります。以下のテーブルで色ごとの特徴をまとめました。

| 痰の色 | 体内の状態 | 注意点 |

|---|---|---|

| 透明〜白色 | 回復期・正常な免疫反応 | 多くは心配ない |

| 黄色・緑色 | 免疫が活発・炎症や細菌感染の可能性 | 長引く場合は医師相談が必要 |

| 赤色・茶色 | 血液混入・粘膜損傷の可能性 | 速やかに医療機関へ相談 |

色や症状の変化を見逃さず、適切な対処や受診の判断が求められます。

透明〜白色の痰 – 正常な回復過程のサインとしての痰の特徴

風邪の治りかけに現れる透明〜白色の痰は、体がウイルスを排除し、正常な回復過程にあることを示します。この時期は、のどのイガイガや軽い咳、痰が絡む感じが残りますが、強い痛みや発熱がなければ多くの場合心配いりません。

主な特徴は以下の通りです。

- 水分量が多く、さらっとしている

- 無色または白っぽい色合い

- 喉や気道の粘膜が回復している証拠

この段階で気を付けたいポイントは、十分な水分補給と加湿です。痰を無理に止めず、自然に排出することが早期回復につながります。特に声がかすれる場合や、子供・赤ちゃんの場合も同様に、透明な痰は回復のサインと捉えて問題ありません。

黄色・緑色の痰 – 免疫反応の活発化と炎症の継続を示す色の意味

黄色や緑色の痰は、体の免疫細胞がウイルスや細菌と戦っている最中に多く見られます。これは炎症が続いている状態や、細菌感染が加わった可能性も示唆します。

主な特徴と注意点は次の通りです。

- 粘り気が増し、色が濃くなる

- 強い咳や喉の痛み、発熱が続く場合は要注意

- 1週間以上続いたり、症状が悪化する場合は医師に相談

市販薬や漢方薬の活用も選択肢ですが、症状が重い場合は早めに医療機関を受診しましょう。特に子供や高齢者、慢性疾患がある場合は重症化を防ぐため迅速な対応が重要です。

赤色や茶色の痰 – 血液混入の可能性と注意が必要な症状

痰に赤色や茶色が混じる場合、気道や喉の粘膜が傷ついて出血している可能性があります。これは単なる風邪の回復過程ではなく、肺炎や気管支炎の悪化、他の疾患が隠れていることもあります。

主な注意点をまとめます。

- 血液が混じると色が赤や茶色に変化

- 強い痛みや呼吸困難、痰が頻繁に血混じりの場合は危険信号

- 早急に内科やクリニックで診断を受けるべき症状

また、声がかすれたり、痰がからむ咳が続く場合も、医師への相談をおすすめします。安全のため、無理に痰を出そうとせず、安静を保ちましょう。

痰が絡む風邪の症状と他の呼吸器疾患との違い – 適切な判断のためのポイント

風邪治りかけの痰絡み症状の特徴 – 一般的な症状と自然経過

風邪の治りかけに痰が絡むのは、多くの場合、回復過程で気道に残ったウイルスや細菌、炎症物質を体外に排出するための自然な反応です。透明または白色の痰が多いのが特徴で、徐々に量が減る傾向があります。咳とともに痰が出るのは、気道粘膜の修復が進んでいるサインともいえます。

主な症状は以下の通りです。

- のどのイガイガや違和感

- 透明または白色の痰が絡む咳

- 痰が絡むことによる軽い声のかすれ

この状態では強い発熱や呼吸困難はみられにくいため、通常は数日から1週間程度で自然に改善します。水分補給や加湿、安静が回復を早めるポイントです。

慢性気管支炎や喘息との違い – 症状の持続期間や悪化パターンの比較

風邪の症状が1週間以上続いたり、黄色や緑色の痰が増えたり、強い咳込みや息切れが頻繁に起こる場合は、慢性気管支炎や喘息など他の呼吸器疾患の可能性も考えられます。これらの疾患は、気道の炎症が長期間続くことが特徴です。

下記の表に、風邪と他の疾患の違いをまとめます。

| 症状 | 風邪の治りかけ | 慢性気管支炎・喘息 |

|---|---|---|

| 痰の色 | 透明~白色が多い | 黄色・緑色も多い |

| 継続期間 | 1週間以内が多い | 数週間~慢性化 |

| 典型的な症状 | 軽い咳・のどの違和感 | 強い咳・息切れ・喘鳴 |

| 悪化パターン | 徐々に軽快 | 運動・夜間に悪化しやすい |

症状が悪化する、長引く場合は医療機関への相談が推奨されます。

副鼻腔炎・後鼻漏に伴う痰の絡み – 鼻由来の痰の特徴的症状

風邪の治りかけに副鼻腔炎や後鼻漏が加わると、鼻の奥から流れ落ちる粘り気の強い痰が絡みやすくなります。朝方や横になるときに咳が増える、黄色っぽい痰や鼻水が出るのが特徴です。また、鼻づまりや顔面の重さを感じることもあります。

副鼻腔炎や後鼻漏に伴う痰の特徴

- 鼻水が喉に落ちて痰になる

- 黄色や緑色がかった粘度の高い痰

- 朝や夜間に咳や痰が増える

- 鼻づまり、顔の圧迫感

このような症状が続く場合は、耳鼻咽喉科の受診や適切な治療が必要になることがあります。風邪との違いを把握し、症状に応じて適切な対処を心がけましょう。

風邪の治りかけに痰が絡む症状の正しい対処法 – 生活習慣とセルフケアの具体策

風邪の治りかけに痰が絡む症状は多くの方が経験します。これは体がウイルスや細菌を排出しようとする自然な反応です。適切な対策を取ることで、回復をスムーズにし、不快な症状を和らげることができます。ここでは、生活習慣の見直しやセルフケアの具体策を紹介します。

水分補給・加湿の重要性 – 痰を柔らかくし排出しやすくする方法

痰が絡む場合、水分補給と加湿が非常に重要です。十分な水分を摂取することで痰が柔らかくなり、排出しやすくなります。加湿器の利用や濡れタオルを室内に干す方法も効果的です。特に冬場や乾燥した環境では、気道の粘膜が乾いて炎症が悪化しやすいため、意識的に湿度を保つことをおすすめします。

ポイントリスト

– 1日1.5~2リットルを目安にこまめに水分補給

– 就寝時は枕元に水を用意しておく

– 室内湿度は50~60%を目安に保つ

– 湯気を吸うなど蒸気吸入も効果的

喉や気道のケア方法 – 蒸気吸入や適切な咳払いのポイント

喉や気道を守るためには蒸気吸入が役立ちます。熱いお湯に顔を近づけて蒸気をゆっくり吸い込むことで、気道が潤い、痰が切れやすくなります。無理に咳を抑えず、軽く咳払いをして痰を出すことも大切です。ただし、強く咳き込みすぎると喉を傷める恐れがあるため注意しましょう。

具体的な方法

– 蒸気吸入は1日2~3回、5分程度行う

– 喉が乾燥しないようにマスクも活用

– こまめなうがいで喉の清潔を維持

市販薬の選び方 – 風邪 治りかけ 痰が絡む 市販薬・去痰薬・漢方薬の特徴と使い分け

痰が絡む症状に対しては、市販の去痰薬や咳止め薬、漢方薬を利用する選択肢もあります。以下のテーブルで主な薬の特徴をまとめます。

| 分類 | 主な特徴 | 適した症状 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 去痰薬 | 痰を柔らかくし排出を促進 | 痰が切れにくい場合 | 過剰摂取に注意 |

| 咳止め薬 | 咳を抑える | 咳が強く眠れない時 | 痰が多い時は避ける |

| 漢方薬 | 体質に合った根本的な改善 | 慢性的な症状や体力低下 | 継続服用が必要 |

薬を選ぶ際は、症状や体質に合わせて選択し、成分や用法をよく確認してください。特に持病がある方や妊娠中の方は医師や薬剤師に相談しましょう。

漢方薬の効果と注意事項 – 代表的な漢方薬の紹介と用法

漢方薬は、体のバランスを整えながら症状を和らげる特徴があります。風邪の治りかけで痰が絡む場合によく使われる代表的な漢方薬は下記の通りです。

代表的な漢方薬

– 麦門冬湯:乾いた咳や痰におすすめ

– 小青竜湯:透明な鼻水や痰が多いときに

– 五虎湯:痰が多く咳が長引く時に

服用時は、用法・用量を守り、症状が改善しない場合や悪化する場合は速やかに医療機関を受診してください。特に小児や高齢者は副作用に注意が必要です。

子供・赤ちゃんの風邪 治りかけに痰が絡む場合の注意点と対処 – 小児特有の症状理解とケア法

風邪の治りかけに痰が絡む症状は、子供や赤ちゃんにもよく見られる現象です。小児は気道が狭く、痰の排出が大人より難しいため、症状が長引くことがあります。特に、呼吸がゼイゼイする・顔色が悪い・夜間に咳き込むといった症状が見られる場合は注意が必要です。家庭でのケアとともに、症状の変化をしっかり観察しましょう。

下記の表は、子供・赤ちゃんによく見られる痰絡みの症状とケアのポイントです。

| 症状 | ケア方法 |

|---|---|

| 透明または白っぽい痰 | 水分補給・加湿で様子を見る |

| 声がかすれる・咳が続く | 部屋の湿度管理・安静を保つ |

| 黄色や緑色の痰・発熱が続く | 医療機関に相談 |

子供や赤ちゃんの症状は短時間で変化するため、異変を感じたら早めの対応が大切です。

風邪 治りかけ 痰が絡む 子供・赤ちゃんの症状チェック – 声がかすれる・咳の頻度と見極めポイント

子供や赤ちゃんの風邪治りかけで痰が絡むときは、声のかすれや咳の頻度をチェックすることが重要です。特に、次のようなポイントに注目してください。

- 声がかすれる場合:喉や気道の炎症のサインで、声が出にくい、泣き声が弱いなどの変化に気づきやすくなります。

- 咳の頻度や強さ:昼夜問わず咳き込む、咳が止まらない場合は気道の炎症や痰が溜まっている可能性があります。

- 呼吸の様子:呼吸が速い、胸が大きくへこむ、ゼイゼイという音がする場合、気管支炎や肺炎のリスクも考えられます。

これらのサインを見逃さないようにし、日々の様子を記録しておくと、必要なときに医師へ正確な情報を伝えることができます。

痰が飲み込まれる・出せない場合の対応 – 家庭でできる安全なケア方法

小児は自分で痰を上手に出せないことが多く、飲み込んでしまう場合も少なくありません。家庭でできるケア方法として、水分補給と加湿が基本です。

- こまめな水分補給:水やぬるま湯を少しずつ飲ませることで、痰を柔らかくして排出しやすくします。

- 室内の湿度管理:加湿器や濡れタオルを使って、部屋の湿度を50〜60%に保つと喉や気道が潤い、痰が出やすくなります。

- 背中をさする:軽く背中をトントンと叩いてあげることで、痰が移動しやすくなります。

薬の使用については、市販薬や漢方を安易に使わず、必ず医師に相談してください。下記は家庭ケアのポイント一覧です。

- 水分をこまめに与える

- 部屋の湿度を適切に保つ

- 無理に吐き出させない

- 病状が長引く場合は医師に相談

医療機関受診の判断基準 – 症状悪化時に注意すべきサイン

風邪の治りかけでも、以下のような症状が見られる場合は早めに受診しましょう。

| 注意すべきサイン | 理由 |

|---|---|

| 呼吸が苦しそう | 気道の閉塞や肺炎リスク |

| 高熱が3日以上続く | 細菌感染や重症化の可能性 |

| 黄色や緑色の痰が増える | 細菌感染や気管支炎の疑い |

| 顔色が悪い・ぐったりしている | 全身症状や脱水の恐れ |

また、咳が止まらない・夜間に呼吸が乱れる・哺乳や食事ができない場合も、早めに小児科や内科へ相談してください。安全と健康を守るため、普段と違う症状に気づいたら迷わず医療機関に連絡することが大切です。

痰が絡む風邪の治りかけで受診・検査が必要なケース – 医療機関での診断プロセスと検査内容

受診すべき症状の見極め – 黄色や緑色の痰が長期間続く・発熱・呼吸困難など

風邪の治りかけでも痰が絡むことはよくありますが、以下のような症状がみられる場合は注意が必要です。

- 黄色や緑色の痰が1週間以上続く

- 38度を超える発熱が治まらない

- 呼吸が苦しい、息切れがある

- 胸の痛みや強いだるさが続く

- 咳や痰が悪化してきた

これらの症状は、単なる風邪以外に細菌感染や気管支炎、肺炎などの疾患が隠れている可能性が高いため、早めに内科やクリニックの受診が重要です。特に子供や高齢者、持病がある方は重症化しやすいので、上記の症状が見られたら速やかな診療をおすすめします。

医療機関で行われる主な検査 – 痰の細菌検査、レントゲン、呼吸機能検査の概要

医療機関では症状に応じて複数の検査が行われます。代表的な検査内容を表でまとめます。

| 検査名 | 主な目的と内容 |

|---|---|

| 痰の細菌検査 | 痰を採取し、細菌やウイルスの有無・種類を特定します。 |

| 胸部レントゲン | 肺炎や気管支炎、肺結核などの有無を画像でチェックします。 |

| 呼吸機能検査 | 呼吸の状態や肺の働きを測定し、慢性疾患や喘息の有無を確認します。 |

このほか、血液検査で炎症反応や感染の有無を調べる場合もあります。検査結果によって診断が確定し、適切な治療方針が決まります。

薬物治療の判断基準 – 抗生物質の必要性とその適応条件

風邪の多くはウイルスが原因ですが、以下のような場合は抗生物質などの薬物治療が検討されます。

- 細菌感染が明らかになったとき

- 痰が黄色や緑色で、発熱や呼吸困難が続く場合

- 検査で肺炎や気管支炎などが確認されたとき

抗生物質の使用は細菌性感染症に限定され、ウイルス性の場合は意味がありません。医師は診断と検査結果に基づき、必要に応じて去痰薬や咳止め、市販薬・漢方薬を含む治療薬を選択します。自己判断で薬を服用せず、必ず医師の診断を受けることが大切です。

風邪の治りかけに痰が絡む際のよくある疑問・セルフチェックQ&A

風邪の治りかけに「痰が絡む」「咳が出る」といった症状で不安を感じる方は多いです。ここでは、症状の自然な経過やセルフチェックのポイント、対策についてわかりやすく解説します。

| チェック項目 | ポイント |

|---|---|

| 痰の色 | 透明・白→回復傾向 黄色・緑→炎症や細菌感染注意 |

| 咳の有無 | 咳が続く場合は水分・加湿を意識 |

| 声のかすれ | 長引く場合や悪化時は医師相談 |

| 発熱・倦怠感 | 高熱や強い症状が続く場合は受診を検討 |

些細な体調変化も見逃さず、必要に応じて医療機関の受診を考えましょう。

痰が絡む咳はいつまで続く? – 症状の自然経過と長引く場合の対応

風邪の治りかけに痰が絡む咳が続くのは、体がウイルスや細菌を排除する過程でよく見られます。多くの場合、1~2週間程度で徐々に落ち着いていきますが、下記のような場合は注意が必要です。

- 3週間以上咳や痰が続く

- 痰が黄色や緑色に変化し、悪化していく

- 発熱や息苦しさが出てくる

こうした場合は、気管支炎や肺炎など他の病気の可能性も考えられるため、内科や呼吸器科での診察をおすすめします。

痰は出した方がいい? – 痰の排出がもたらすメリットと注意点

痰は体に不要なウイルスや細菌、炎症物質を外に出す役割を持っています。そのため、痰は無理に止めずに出すことが大切です。特に、喉や気道に痰がとどまると二次感染や気管支炎のリスクが高まります。

痰を出しやすくするポイント

- 十分な水分補給

- 室内の加湿を心がける

- 軽く咳払いをする

ただし、痰が出しにくい場合や、飲み込んでしまうことが多い場合は、市販の去痰薬の使用や医師への相談も検討しましょう。

透明な痰と黄色い痰の違いは? – 痰の色から分かる体調変化

痰の色は体調の変化を知る大きな手がかりです。透明や白色の痰は治りかけや軽い炎症を示し、黄色や緑色は細菌感染や強い炎症のサインとなるケースが多いです。

| 痰の色 | 体調の目安 |

|---|---|

| 透明・白 | 回復傾向、軽度の炎症 |

| 黄色・緑 | 細菌感染・強い炎症の可能性 |

| 血が混じる | 気道の強い炎症や損傷 |

症状が悪化したり、色の変化が続く場合は早めに受診しましょう。

夜間に咳がひどくなる理由と対策 – 睡眠時のケア方法

夜間に咳が悪化するのは、横になることで喉や気道に痰がたまりやすくなるためです。乾燥や体温の変化も影響します。対策として、以下を意識しましょう。

- 枕を高めにする

- 寝室の加湿を保つ

- 就寝前にぬるま湯や白湯を飲む

市販薬を使う場合は、眠気の出にくいものや咳止め成分が含まれるものを選ぶと良いでしょう。症状が強い場合は医療機関で相談してください。

風邪 治りかけ 痰が絡む 声がかすれる時のケア – 喉の保護と炎症軽減策

声がかすれるのは、喉の炎症や気道の乾燥が原因です。とくに痰が絡むと声帯にも負担がかかります。ケアのポイントは以下の通りです。

- こまめな水分補給で喉を潤す

- マスク着用で乾燥を防ぐ

- 喉飴や漢方の利用もおすすめ

声のかすれや痛みが長引く、呼吸が苦しい場合は早めに専門医に相談しましょう。

最新の医学データと研究から見る風邪の治りかけと痰の関係 – 根拠に基づく情報提供

風邪の治癒過程における痰の生理学的役割 – 免疫細胞の働きと痰の形成過程

風邪が治りかけの時期に痰が絡むのは、体がウイルスや細菌と闘い回復へ向かう自然な反応です。免疫細胞は感染した気道でウイルスや細菌を排除し、その過程で発生した老廃物や異物を体外に排出するために痰が作られます。特に気道や鼻腔の炎症が治まり始めると、分泌物が増え痰として現れることが多いです。

症状が落ち着いてきても痰だけ残る場合はよくあります。痰が絡むことで呼吸がしづらく感じる場合もありますが、無理に抑え込まず適切に排出することが回復を早めるポイントです。子供や赤ちゃんの場合でも同じ仕組みが働いていますが、痰をうまく出せず咳が続くこともあります。

痰の色や性状の変化に関する最新研究 – 臨床データと公的機関の報告を基に解説

痰の色や性状は体内の状態を反映しています。風邪の治りかけでは透明や白色の痰が多く、これは炎症が落ち着いてきたサインです。黄色や緑色の痰は免疫細胞がウイルスや細菌を排除した結果、死骸などが混じって色がついています。これは治癒が進行している証拠ですが、発熱や呼吸困難が伴う場合は他の疾患(気管支炎や肺炎など)も考慮が必要です。

以下のテーブルは痰の色ごとに推定できる体調や注意点をまとめたものです。

| 痰の色 | 体内状態 | 注意点 |

|---|---|---|

| 透明・白 | 回復期、軽度の炎症 | 基本的に心配不要 |

| 黄色 | 免疫細胞が活発に働いた後 | 症状長引く場合は医師相談 |

| 緑色 | 細菌感染の可能性や強い炎症 | 高熱や息苦しさは受診目安 |

痰の色が変わったり、声がかすれる、咳がひどくなる場合は無理をせず医療機関に相談が推奨されます。

風邪治る順番と痰症状のタイムライン – 回復期の体内変化の科学的理解

風邪が治る過程では、まず発熱や強いだるさが改善し、その後に咳や痰、のどのイガイガが残る場合が多いです。特に痰が絡む咳は治りかけに目立つ症状であり、夜間や朝方に強く感じやすい傾向があります。

下記のようなタイムラインが一般的です。

- 急性期:発熱、のどの痛み、鼻水、悪寒などが出現

- 回復期初期:熱が下がり、鼻水や痰が増加

- 回復期後半:透明〜黄色の痰、軽度の咳や声のかすれが持続

- 日常回復:痰や咳も徐々に減少

痰が絡む咳が続く場合は、水分補給や室内の加湿、適度な休養が効果的です。市販薬や漢方も症状に応じて選択できますが、症状が1週間以上続く、息苦しさ・高熱がある場合は早めに医師に相談しましょう。

風邪の治癒過程で現れる痰の症状に正しく対処し、日常生活を快適に過ごすためには、症状の変化に注意しつつ無理をせず休養を取ることが大切です。

信頼できる情報源と医療従事者のアドバイスの活用法

風邪の治りかけに痰が絡む際、不安や疑問を解消するためには正確な情報の入手と活用が不可欠です。信頼性の高い医療情報や専門家のアドバイスを適切に活かすことで、誤った対処や無駄な心配を避けられます。特に薬や市販薬の選択、子供や高齢者、赤ちゃんへの対応では、情報の質が体調回復に直結します。自分の症状や家族の健康を守るためにも、下記のポイントを意識しましょう。

医療機関や公的機関の情報の見極め方

信頼できる情報を見極めるには、主に医療機関や公的機関が発信する内容を確認することが重要です。公式な病院や内科クリニック、厚生労働省などの公的サイトでは、風邪や痰が絡む症状に関する正しい知識や対処法が掲載されています。また、専門医監修の記事や診療ガイドラインも参考になります。

下記のような点をチェックしましょう。

- 発信元が医療機関や公的機関であるか

- 最新の情報が掲載されているか

- 専門家の監修やコメントが明記されているか

これらの条件を満たした情報を参考にすることで、風邪の治りかけの痰が絡む場合でも安心して対処できます。

薬剤師・医師の助言を受けるタイミング

自己判断だけで風邪や痰の症状を対処するのはリスクが伴います。特に以下のようなケースでは、薬剤師や医師の助言を早めに受けることが大切です。

- 痰が黄色や緑色で1週間以上続く場合

- 発熱や呼吸困難がある場合

- 症状が悪化したり、声がかすれる、咳が止まらないとき

- 子供や高齢者、基礎疾患がある方で症状が長引く場合

薬局で市販薬を選ぶ際も、薬剤師に症状を詳しく伝えて適切な薬を選びましょう。風邪の治りかけで痰が出る場合でも、咳止めや去痰薬の使用は自己判断せず、医療従事者と相談することで安全かつ効果的なケアができます。

誤情報・デマを避けるための注意点

インターネット上には多くの情報があふれていますが、全てが正しいとは限りません。誤った情報やデマに惑わされないためには、情報の信頼性を必ずチェックしましょう。

- SNSや個人ブログ、知恵袋などは参考程度にとどめる

- 医療従事者の発信や公的機関の公式ページを優先する

- 内容が極端、または科学的根拠に乏しい場合は疑う

- 情報の更新日や監修者の有無も確認する

正確な情報をもとに行動すれば、風邪の治りかけの痰が絡む症状にも適切に対応できます。健康に関わる判断は、必ず信頼できる情報源と専門家の意見を重視してください。

コメント